Максим ЛЕВИТИН

Впервые я побывал на Сауре 15 лет назад. Тогда директор фирмы «Азия Сафари Сервис» посылал разведывательные группы на поиски новых охотрегионов.

Сквозь Саур и Сайкан

«Если увидишь новую деревню,

можешь не заходить в неё,

там всё то же: дым и лай собак».

Лао Цзы

Полностью, конечно, мы эту громадную территорию обследовать не могли, но результатов, полученных в отдельных урочищах, оказалось достаточно, чтобы Степанченко принял решение о создании здесь охотничьего хозяйства. Его площадь была 270 тыс га. Это одно из самых обширных хозяйств РК. Численность марала оказалась здесь очень хорошая, но, по-видимому, решающую роль в принятии этого решения сыграла устойчивая популяция горных баранов, которых в охотничьем сообществе относили к редкому саурскому подвиду.

И вот спустя 15 лет представилась возможность пересечь Саур и Саукан насквозь с востока на запад. Сегодня ночью мы вернулись, и вот лежу в гостиничном номере и горизонтальной гимнастикой восстанавливаю временно утраченную способность передвигаться, не охая и не кряхтя. Было очень интересно, но после пяти суток практически непрерывной езды на лошади, выработалась «шаркающая кавалерийская походка». Хотя некоторый опыт верховой езды у меня был, всё же некоторые части тела оказались не готовы к такому жёсткому массажу.

Отправились мы из урочища Уалы в восточных предгорьях Сайкана. Егерь Руфат оказался тёртым калачом. Лошадки больше месяца ходили в табуне, и перспектива становиться под седло их мало обрадовала. Пока поймали трёх коней, разнесли половину заборов на джайляу Руфата.

Но вот вроде и собрались. Барахла оказалось много и пришлось брать заводную лошадь. Подковывать пришлось буквально на ходу. Лошадь согласилась на педикюр только после того, как ей верёвкой скрутили губы.

Вся периферия Сайкана и Саура занята чабанами. В зоне скотоводства марал тоже есть, правда не очень много и он отличается скромным, тактичным поведением. В июле здесь его можно мельком заметить только где-нибудь на опушке между деревьев. Причём только на рассвете и закате. Но следы попадаются. Говорят, в конце сентября, когда чабаны уйдут, маралы сюда приходят и на них даже можно охотиться. Но трофейные охотники обычно не хотят лететь с другого конца света и платить приличные деньги за возможность побродить по коровьим тропам, рискуя поскользнуться на лепёшке. Поэтому трофейным охотникам, чтобы забраться в труднодоступные угодья нужно приготовиться к длительному массажу простаты.

Многие трофейные охотники на самом деле готовы проводить в седле 7-8 часов в сутки, а для некоторых это запредельная нагрузка. Во избежание конфликтов организаторы охоты должны чётко и ясно объяснять потенциальным клиентам предполагаемую программу охотничьего тура, и реальность должна более-менее соответствовать программе.

Но часто аутфитеры в погоне за комиссионными этого не делают, отправляют слабеньких клиентов на авось. А чтобы «убежать» от ежегодно расширяющейся сельскохозяйственной зоны в дикую природу, охотникам приходится забираться всё дальше и дальше, во всё более труднодоступные и глухие места. Но таких мест становится всё меньше.

Мы проезжаем место старого лагеря, который ещё в конце 90х разбил Сергей Степанченко. Тогда скота здесь ещё не было – массовое возвращение чабанов в горы началось в 2000-х. У Степанченко было 4 базовых лагеря, из которых одновременно расходились до 20 мобильных флайкемпов.

После того, как здесь был добыт мировой рекорд архара, места приобрели мировую известность в охотничьей среде. Какие только известные персоны из мирового охотничьего эстеблишмента здесь не побывали! Лёгкий налёт уголовщины (строго говоря, архар был и тогда запрещён) добавлял романтического флера к и без того неоднозначной репутации подполковника в отставке.

Но, без сомнения, бизнес Степанчеко, хотя был и не идеален с точки зрения закона, как и любой бизнес в 90-е годы, но это был экономически устойчивый и рентабельный бизнес. Это можно было заметить даже постороннему глазу по обилию техники и числу специально обученных людей. В фирме работало более 300 человек. Пытались в цехах производить полевое оборудование, изготовляли рубленные домики, шили палатки, наворачивали внедорожники, выпускали журнал, строили питомники по разведению дичи, даже был свой небольшой авиаотряд (2 кукурузника возили клиентов). Степанченко рассылал многим агашкам аналитические записки со своим видением развития охотничьего хозяйства, как сверх рентабельной отрасли, в которых приводил известные статистические данные, например, об обороте охотничьей индустрии в США, превышающем 100 млрд долларов. Цифра реальная, и у многих она вызывала усиленное слюноотделение! Правда, обычно не учитывалось, что в неё включены налоги на все производства так или иначе связанные с охотой, рыбалкой и наблюдением за дикими животными.

А поскольку у нас никаких производств не было и нет, то миф о сказочной рентабельности охотничьего хозяйства должен был подпитываться за счёт левых охот, которые и позволяли содержать такую армию людей и техники. А письма его всё же произвели на кого-то впечатление, правда не совсем такое, какого он ожидал.

Его пристрелили среди бела дня, а стрелявший получил 3,5 года условно. Компания-монополист развалилась, некоторые предприимчивые граждане попытались на освободившемся месте построить бизнес с оборотом 100 мрд американских долларов. Правда те из них, кто поумнее через пару лет поняли, что от мысли разбогатеть на дикой природе придётся отдохнуть. И интерес к интурохоте ослабел. Одновременно ослабел интерес потенциальных клиентов в охоте в Казахстане. Зато сельское хозяйство начало восстанавливаться после перестроечного кризиса, и в горы потянулись гурты скота.

Я очень хорошо отношусь к чабанам. Как правило, это гостеприимные, душевные люди, честно, в поте лица своего зарабатывающее свой нелёгкий кусок хлеба.

Антагонизм между охотничьим хозяйством и отгонным животноводством заключается не в том, что чабаны плохие, а охотники хорошие, или наоборот, а в том, что эти два вида деятельности в современных условиях совместить практически невозможно.

Понятно, что отгонное животноводство способно прокормить большее количество людей, чем охота. К тому же оно кормит реально местных жителей, а интурохота в основном чиновников и посреднические фирмы. Местным жителям иногда достаются жалкие крохи за обслуживание клиентов.

Но, с учётом тенденции на экспоненциальный рост поголовья скота в горах несложно просчитать, что охотничьему хозяйству, как отрасли рано или поздно придёт конец. Если под охотничьим хозяйством понимать выигравшие тендеры юридические лица, то это маленькая беда. Для страны это не смертельно, если сотня другая бизнесменов пролетит на бабки. Но рано или поздно скот выдавит всех диких животных, так как уже выдавил архаров с миллионов гектаров его былого ареала.

Эксперты сейчас пришли к пониманию, что охотничье хозяйство без экономической устойчивости долго существовать не может. Когда нет никаких доходов, а одни расходы, энтузиазм инвесторов обычно стремиться к нулю.

Все об этом говорят: «Устойчивость, рентабельность!» Даже деньги какие-то выделяют на поиски этой самой неуловимой устойчивости и рентабельности.

Например, здесь в Сауре разрабатывается грант на оригинальный проект увеличения рентабельности охотничьего хозяйства, путём строительства в горах питомника по разведению фазанов.

Грантодателям и грантополучателям, конечно, видней, но я своими бедными мозгами не могу взять в толк, кто будет ездить в Саур охотиться на фазанов? Как этот проект повысит экономическую устойчивость хозяйства, и кто будет платить зарплату работникам питомника? Охотники? Местные жители? Это навряд ли! Алматинцы бы платили, но за полторы тысячи километров кто поедет на фазана?

Здесь время от времени случаются суровые зимы, когда не только теплолюбивые фазаны, но и более толерантные кеклики вымерли почти поголовно. До сих пор популяции птиц не могут оправиться от суровой зимы 2010/11 гг.

За вопросом кто будет платить за фазанов неизбежно следует, а кто будет их разводить? Ведь тут нужны какие-никакие специально обученные люди, которым нужно платить зарплату. Это ведь не работа егеря, на которую устраиваются местные скотоводы. Они живут в горах, пасут скот, и между делом не отказываются от егерского значка и красных корочек даже за символическую плату, так как основные жизненные потребности они удовлетворяют за счёт скота. Значок – это маленький приятный пустячок, который немного повышает социальный статус и даёт возможность самому охотиться.

А разведение фазанов – это отдельная работа, за которую придётся платить специально обученным людям. Кто будет это делать? Охотпользователь. Причём из своего кармана. Сильно усилит это экономическую устойчивость?

Такие проекты хороши тем, что, несмотря на логические изъяны, они реалистичны в исполнении. Не нужно менять законы. Не нужно добиваться решения Правительства. Не нужно менять неработающую систему, ведущую охотничье хозяйство республики к предсказуемому фиаско. Что там на самом деле будет происходить не так уж важно, важно правильные слова написать на бумаге: «Устойчивое охотничье хозяйство».

На самом деле понятно, что конкуренция между охотничьим хозяйством и отгонным животноводством будет нарастать. И у охотничьего хозяйства есть шанс выжить в этой конкурентной борьбе только в одном случае: если оно будет рентабельно, и сможет кормить местных жителей не хуже скота. Покойного Степанченко называли разбойником, возможно, так оно и было, но он показал, пусть и не совсем законным путём, что некоторые отдалённые, малоценные в сельскохозяйственном отношении участки горных земель могут приносить больший доход в качестве охотничьи угодья, чем пастбищ. Созданные им хозяйства были на самом деле самоокупаемы и рентабельны.

При этом экологи считают доказанным факт, что на нетронутых сельскохозяйственной деятельностью угодьях, популяции диких животных способны устойчиво выносить охотничий и даже браконьерский пресс гораздо легче, чем перевыпас скота. Никто не возражает, чтобы большая часть горных территорий была занята домашним скотом, но хоть что-то можно оставить диким животным?! Ну, если, например, мы считаем, что архары нужны Казахстану, то нужно им оставить немного земли или нет?

Но, похоже, я отвлекся, пора вернуться к нашему путешествию. Мы как раз и направляем копыта наших лошадей из сельскохозяйственной зоны в дикую, нетронутую часть горного массива. И своими глазами сможем увидеть разницу.

Я считаю не очень интересным описывать экспедицию в хронологическом порядке, типа того: «Сначала мы ехали по правому берегу, в 15.25 переправились на левый, а потом снова на правый, посидели, покурили. В этот момент у меня зачесалось в носу, и я почесал камчой спину».

В отчётах интересны всего лишь две вещи:

Итак, о численности и плотности популяции маралов. Как я уже говорил, в зоне интенсивного отгонного животноводства она так себе. Архара из этой зоны скот просто выдавил.

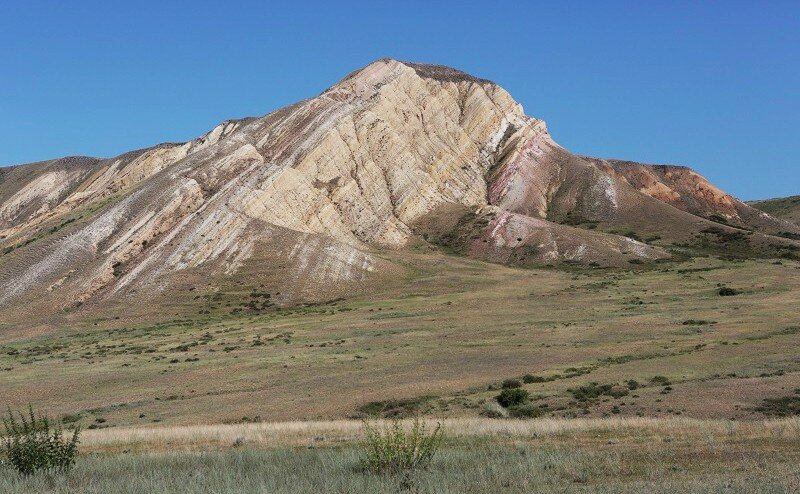

Но в глубине массива есть удивительный нетронутый кусок. Приличный по площади. Он таковым остаётся не из-за охраны и прочей ерунды, существующей только в воображении чиновников и НПО-шников. Эта часть гор остаётся нетронутой в силу своей труднодоступности и низкой сельскохозяйственной ценности. Нет дорог, нет мостов.

Для охотничьего хозяйства – это плюс. А для животноводства – это минус.

Вот вам и линия разграничения интересов. Пусть ради бога основная площадь будет сельхозугодьями. Но маленькие кусочки земли, самые малоценные можно оставить диким животным?

На одном из участков маршрута мы присоединяемся в РПГ для проведения совместного рейда.

Пограничная зона – отдельная тема для охотничьего хозяйства. Выпасать скот в погранзоне можно, а охотиться не очень. Пропуск для иностранца получить очень трудно.

Пещера Али бабы и сорока разбойников.

«Разбойники» добывали в пещере мумие. Палками соскребали его с потолка пещеры. Я тоже наскреб чуток. Прощаемся с пограничниками и уходим в абсолютно дикое ущелье.

На сельскохозяйственной периферии нам говорили: «Сейчас июль, марал прячется в лесу. Увидеть его невозможно! Зря время потеряете!».

Так оно и есть. Прячется. Увидеть что-то живое в это время года сложно.

Но мы уходим за перевал, туда, где нет ни скота, ни браконьеров, это мудрое правило почему-то перестаёт работать. Маралы, как миленькие, пасутся на открытых склонах. Причём до 7 утра пасутся.

И медведь позирует. И так и так повернётся. Подошёл на 100 метров. Можно было бы его снимать и дольше, но он двигался в сторону лошадей и мог бы напугать их. Поэтому, я вынужден был встать во весь рост и крикнуть на него. Миша с любопытством разглядел меня и нехотя повернул назад. Прошёл метров 50 шагом, а потом перешёл на легкую рысцу. В общем, с достоинством удалился. Без паники.

А сейчас внимание, Руфат открыл мне древний секрет. Вроде верескового меда от рода Керей! Секрет приготовления биологически активного напитка. Он узнал его от деда, а тот в свою очередь от прадеда.

Рецепт древнейшего БАДа.

Мощнейшее тонизирующее средство, излечивает практически все недуги, даже социальные. После чашки такого напитка два часа чувствуешь себя Ромой Абрамовичем.

Фото автора

Комментарии читателей статьи "Увидеть Казахстан и умереть. Часть 3"